閃電的結構

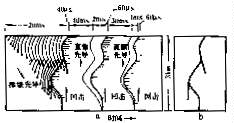

被人們研究得比較詳細的是線狀閃電,我們就以它為例來講述閃電的結構。閃電是大氣中脈沖式的放電現象。一次閃電由多次放電脈沖組成,這些脈沖之間的間歇時間都很短,只有百分之幾秒。脈沖一個接著一個,后面的脈沖就沿著第一個脈沖的通道行進。現在已經研究清楚,每一個放電脈沖都由一個“先導”和一個‘回擊”構成。第一個放電脈沖在爆發之前,有一個準備階段—“階梯先導”放電過程:在強電場的推動下,云中的自由電荷很快地向地面移動。在運動過程中,電子與空氣分子發生碰撞,致使空氣輕度電離并發出微光。第一次放電脈沖的先導是逐級向下傳播的,象一條發光的舌頭。開頭,這光舌只有十幾米長,經過千分之幾秒甚至更短的時間,光舌便消失;然后就在這同一條通道上,又出現一條較長的光舌(約30米長),轉瞬之間它又消失;接著再出現更長的光舌……光舌采取“蠶食”方式步步向地面逼近。經過多次放電—消失的過程之后,光舌終于到達地面。因為這第一個放電脈沖的先導是一個階梯一個階梯地從云中向地面傳播的,所以叫做“階梯先導”。在光舌行進的通道上,空氣已被強烈地電離,它的導電能力大為增加。空氣連續電離的過程只發生在一條很狹窄的通道中,所以電流強度很大。

當第一個先導即階梯先導到達地面后,立即從地面經過已經高度電離了的空氣通道向云中流去大量的電荷。這股電流是如此之強,以至空氣通道被燒得白熾耀眼,出現一條彎彎曲曲的細長光柱。這個階段叫做“回擊”階段,也叫“主放電”階段。階梯先導加上第一次回擊,就構成了第一次脈沖放電的全過程,其持續時間只有百分之一秒。

第一個脈沖放電過程結束之后,只隔一段極其短暫的時間(百分之四秒),又發生第二次脈沖放電過程。第二個脈沖也是從先導開始,到回擊結束。但由于經第一個脈沖放電后,“堅冰已經打破,航線已經開通”,所以第二個脈沖的先導就不再逐級向下,而是從云中直接到達地面。這種先導叫做“直竄先導”。直竄先導到達地面后,約經過千分之幾秒的時間,就發生第二次回擊,而結束第二個脈沖放電過程。緊接著再發生第三個、第四個….。直竄先導和回擊,完成多次脈沖放電過程。由于每一次脈沖放電都要大量地消耗雷雨云中累積的電荷,因而以后的主放電過程就愈來愈弱,直到雷雨云中的電荷儲備消耗殆盡,脈沖放電方能停止,從而結束一次閃電過程。

第一個脈沖放電過程結束之后,只隔一段極其短暫的時間(百分之四秒),又發生第二次脈沖放電過程。第二個脈沖也是從先導開始,到回擊結束。但由于經第一個脈沖放電后,“堅冰已經打破,航線已經開通”,所以第二個脈沖的先導就不再逐級向下,而是從云中直接到達地面。這種先導叫做“直竄先導”。直竄先導到達地面后,約經過千分之幾秒的時間,就發生第二次回擊,而結束第二個脈沖放電過程。緊接著再發生第三個、第四個….。直竄先導和回擊,完成多次脈沖放電過程。由于每一次脈沖放電都要大量地消耗雷雨云中累積的電荷,因而以后的主放電過程就愈來愈弱,直到雷雨云中的電荷儲備消耗殆盡,脈沖放電方能停止,從而結束一次閃電過程。

[上一頁] [下一頁]