核 彈

核彈包括原子彈、氫彈和中子彈,是1946年第二次世界大戰快結束時,首次在戰爭中使用的。

原子彈——利用核燃料在進行核裂變發生漣式反應時,釋放出巨大能量來引起爆炸。核燃料為重元素鈾235、鈾233或钚239。以鈾235為例,當一個鈾235原子核受到一個中子的轟擊而分裂時,會放出3個中子,這些中子再轟擊其他原子核,從而發生鏈式反應。鈾235在進行鏈式反應時釋放出的能量非常大。例如1公斤鈾235產生的熱能大約等于2百萬公斤好煤燃燒時所產生的熱能。

但是核燃料的鏈式反應有一定的條件。如果裂變時產生的中子,從反應堆逃出太多或被雜質吸收太多,就不會引起爆炸式的鏈式反應。因此原子燃料要有一定的體積,不能太小。太小則損失的中子太多,不能維持鏈式反應。能夠維持鏈式反應的最小體積叫“臨界體積”,與臨界體積組當的核燃料質量成為“臨界質量”。

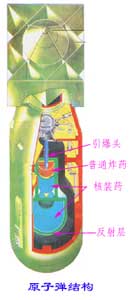

原子彈中核燃料起的是爆炸作用,所以又叫核炸藥。核炸藥要用純凈的鈾235、鈾233或钚鐘239。鈾235的臨界質量約10公斤。平時原子彈中的核炸藥要分開,每塊不能大于臨界質量,只有在需要它爆炸時,才能把它們合在一起。例如把核炸藥分成兩個半球時,每個半球的質量都應小于臨界質量。當它們合起大于臨界質量時,就會發生鏈式反應而爆炸。

核炸藥是靠普通炸藥的爆炸力合起來的。當引信點燃時,使普通炸藥爆炸而產生很大的壓力,把核炸藥的一部分沿導槽推送到兩個半球之間,并把它們緊緊壓成一個整體。核炸藥的質量立即加大,超過臨界質量,于是引起了原子爆炸。中子反射層在原子彈中可用來防止中子逃脫。

1945年戰爭中使用的第一顆原子彈的名字為“小男孩”的形狀象普通炸彈,重約3180公斤,長約305厘來,直徑約71厘米。核炸藥是鈾235,爆炸力相當于20000噸TNT烈性普通炸藥。

氫彈——是利用輕元素例如氘(重氫)和氚的“聚合反應”而造成爆炸的。它在爆炸時釋放出的能量比原子彈重大,約比同重量核燃料的原子彈大十倍。輕元素原子核的聚合反應是使兩個輕原子核發生聚合作用,產生另一種元素,例如兩個氘原子核梗可聚合而產生一個氦3原子核和一個中子,聚合反應的必要條件是巨大的速度。這種速度相當于在幾千萬或甚至幾億超高溫下輕核所具有的速度,所以這種反應叫“熱核”反應,這種武器也就叫“熱核武器”。氫彈就是其中的一種,熱核反應所需的超高溫只有在原子彈爆炸時才能產生。所以氫彈中含有原子彈,并且更加復雜。

氫彈同原子彈不同,它沒有臨界質量的限制,可以做的比較大。目前,已經有幾百萬、幾千萬噸當量的氫彈。

核彈的破壞和殺傷因素與普通炸彈有所不同。它主要是靠爆炸時所產生沖擊波、光輻射、貫穿輻射、和放射性沾染 四個因素,來進行破壞和殺傷的。

沖擊波是原子彈的主要破壞因素,它爆炸時所釋放出的能量,大約有一半用于形成沖擊波。原子彈爆炸時間只有百萬分之幾秒,爆炸中心的溫度高達攝氏幾百萬甚至幾千萬度,最高壓強可達十億甚至幾百億大氣壓,在高溫和高壓下形成的蒸氣(它是鈾、钚和鋼制彈殼,在超高溫下蒸發的),迅速膨脹,強烈地壓縮周圍的空氣形成了強大的沖擊波。在爆炸中心附近,沖擊波的擴散速度超過每秒1公里,沖擊波到達的地區空氣壓強突然增大,隨后又開始降低。它對人畜和建筑物都會造成傷害,建筑物被破壞時,磚石木塊會飛出傷人。

光輻射大約消耗了原子彈爆炸時所產生的能量的三分之一。當原子彈在空中爆炸時.形成一個大火球,火球表面溫度比太陽溫度還高。從火球表面輻射光和熱,以光速向四周傳播。光熱輻射會使距火球較近處的物體吸收很多熱量而燒焦,眼睛也會受到傷害,甚至失明。身體露出的部分也會被燒傷。

貫穿輻射大約消耗原子彈爆炸時能量的百分之五。它們主要是由中子和伽瑪射線形成的,貫穿力校大,離爆炸中心很遠的地方都會存在。人體受到一定數量的貫穿輻射的作用就會患上放射病,可能導致死亡。

放射性沾染是由鈾或钚的裂變碎片,以及沒有能發生裂變的鈾和钚造成的。原子彈爆炸時所產生的“灰塵”都具有放射性,下落的區域都受到沾染。人和物都會受到傷害。

熱核武器的破壞和殺傷因素與原子彈相似,不同的是它爆炸時能量更大,影響的范圍也更大。

除氫彈和原子彈外,中子彈也是一種利用聚合反應的熱核武器。但與氫彈不同的是,中子彈靠純聚合反應而起作用,不象氫彈那樣先裂變,繼而聚變,最后又進行裂變。中子彈爆炸時發出的能量,以高能中子為主,約占百分之八十。它的殺傷主要靠的是大量高速中子形成的濃密中子雨,中子彈的名字就是這樣來的。中子進入人體后,會使人體組織里的氫、碳、氮原子發生某種核反應,從而使細胞組織受到破杯。人物神經中樞被中子破壞后,會使人發生痙攣;昏迷以及肌肉失調,甚至死亡。中子彈爆炸時產生的沖擊波和光熱輻射威力不太,不是主要的,只約有普通核彈爆炸時的十分之一。放射性沾染也不劇烈;對房屋車輛和武器也不會有什么破壞。所以又把它叫作“干凈”的核武器。

[上一頁] [下一頁]

|