我們已經知道,恐龍悲劇性的大滅絕標志著中生代的結束。實際上,滅絕的不僅僅是恐龍,那些曾經廣泛地分布在海洋中的水生爬行動物——魚龍、蛇頸龍、滄龍等等,以及翼手龍等飛行爬行動物,都沒有能夠從中生代之末的劫難中逃過來。如果在計算那些多得不計其數的無脊椎動物,那么在這場大劫中遇難的名單就更長了。

實際上,在白堊紀末期發生大劫難的時候,我們的地球已經或正在悄悄地發生著變化。中生代結束的時候,地球上各大陸彼此的關系基本上已經是現在這個樣子了。在亞洲和北美洲之間出現了白令海峽,在北美洲和南美洲之間卻有一條地峽把它們連在一起,而歐亞大陸和非洲之間則由中東相連。在中生代時曾經是亞洲一部分的大洋州已經完全隔離出去,直到現在仍然是一塊島嶼大陸。 現代各大陸連接的建立在很大程度上是由于白堊紀晚期地殼開始上升的結果。那些在中生代中期和晚期低洼而被淺海淹沒的部分大陸區域到了白堊紀晚期和隨后的新生代上升露出了海面,淺海大幅度地后退,這一時期開始的造山運動奠定了喜馬拉雅山、阿爾卑斯山、落基山和安第斯山等重要山脈的雛形。 伴隨著現代大陸輪廓的形成、大片陸塊的上升以及新山系的升起,世界性的氣候改變開始了。在中生代中期和晚期,世界上大部分地區均為熱帶和亞熱帶,從赤道一直到很高緯度的地區氣候都比較一致,季節變化很小,因此熱帶植物和恐龍可以從歐亞大陸北方和加拿大一直分布到南大陸的頂端和大洋州。當大陸上升和新的山系形成的時候,地球上的環境開始向著多樣化的方向逐漸變化,氣候帶逐漸形成并隨著時間的前進而彼此之間的界線越來越分明。季節的更替也越來越顯著,尤其是在高緯度地區,嚴寒的冬季和炎熱的夏季形成了巨大的反差。 當然,世界氣候的這種顯著變化在恐龍絕滅之前就已經給地球上的植物面貌帶來了改變。在白堊紀還沒有結束之前,現代落葉樹已經出現了,過去由古老的蕨類植物和松柏植物組成的一派翠綠的森林被橡樹、柳樹、梓樹以及許多其它我們所熟悉的樹木更新成了葉型多樣外貌斑駁的狀態,生物群落中植物的多樣性增加了。

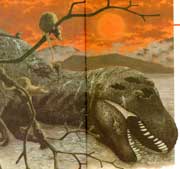

也許,正是這些地球本身的變化才是恐龍以及那些統治中生代的爬行動物滅絕的根本原因,而小行星撞擊等因素所起到的作用則僅僅是給一個已經準備好的炸藥包點燃了導火索。但是不管怎樣,恐龍以及一大群爬行動物在白堊紀結束的時候戲劇性地消亡了,爬行動物家族劫后余生的成員只有始鱷類、龜鱉類、鱷類、蜥蜴和蛇類、以及分布很局限的喙頭類,而且始鱷類只茍延殘喘到新生代初期,并沒有像另外幾種幸運的爬行動物親戚一樣延續到現代。

劫后余生后的真正勝利者實際上只有鳥類和哺乳動物。新生代的鳥類在中生代鳥類的基礎上發展得異常迅速,發展出了一個特別多樣化的飛行脊椎動物類群。而哺乳動物,雖然它們早在三疊紀就已經和恐龍一起出現了,但是卻一直生活在恐龍的陰影之下。直到那些爬行動物滅亡之后,騰出了許多生態位,劫后余生的哺乳動物迅速地輻射分化出眾多的類群占領了這些生態位,并且一直保持著優勢直到今天。

|

|