放射蟲

|

|

放射蟲 |

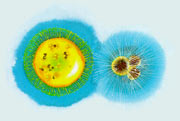

放射蟲是海洋中漂浮的單細胞原生動物,因為具有放射排列的線狀偽足而得名。

原生動物是最低等的一類動物,個體僅由一個細胞組成,在分類上科學家把它們歸為一個門,即原生動物門。但是原生動物的這個唯一的細胞卻是一個完整的有機體,具有作為一個動物個體所應有的主要生活機能。細胞的各部分產生了分化,各自掌管一定的功能,形成了“類器官”。原生動物往往長有鞭毛、纖毛或是偽足作為它們的運動器官。有些原生動物的細胞質中具有骨架或是形成堅固的外殼。

原生動物個體都很微小,一般都在250微米以下,也就是說,它們還不到一粒1毫米長的米粒的1/4那么大。這么小的身體只有在顯微鏡下才能夠觀察了。

可是這些不起眼的小動物的分布卻非常廣泛,大多生活在海洋或淡水水域里,也有一些生活在潮濕的土壤中,或是營寄生性的生活。

科學家根據這類動物是否長有運動器官或是長有什么類型的運動器官而把它們分成了4個綱:鞭毛蟲綱、纖毛蟲綱、孢子蟲綱和肉足蟲綱。

放射蟲就屬于肉足蟲綱。它們與其它原生動物的主要區別就是細胞質里有一個幾丁質的中心囊,把細胞質分為囊外和囊內兩個部分。囊的表面包著角質膜,膜上有小孔,使囊內和囊外的細胞質相互溝通。

放射蟲有球形、鐘罩形等多種形狀,身體直徑可以達到100到2500微米。由細胞質分泌的骨架通常包藏在細胞中,其化學成分因不同的種類而不同,多數為硅質或含有機質的硅質,少數含有碳酸鍶。放射蟲的骨架有三種類型:一種為松散結構,骨架由互不連接或接合不堅實的桿、骨針和刺組成;另一種是網球結構,骨架呈球形、紡錘形或錐形,沿著中心囊膜緊密連接成網狀;還有一種為同心結構,骨架由多層同心排列的網格構成,各層間常有許多針、鉤、小柱相連,構成精巧美麗的殼形。以這些不同的骨架結構類型為基礎,并在一定程度上結合中心囊的構造特點,科學家把放射蟲分成了3個亞目,即棘刺蟲亞目、多囊蟲亞目和褐囊蟲亞目。其中多囊蟲亞目又分為泡沫蟲和罩籠蟲兩大類。

放射蟲營漂浮生活,喜好大洋環境,在地理上分布十分廣泛,幾乎遍及世界上的所有海域。大多數的放射蟲分布在溫暖的海域,赤道附近的放射蟲尤其豐富多樣,一個普通浴缸可以盛滿的海水(大約半立方米)中生活的放射蟲可以達到4萬個!在南北極附近的海域,放射蟲也和硅藻一起非常繁盛。科學家已經把現代海洋中的放射蟲按分布類型劃分出了極區帶、近極帶、亞熱帶、熱帶的典型表層組合。由于海面下不同水深處的物理化學條件的變化,放射蟲在不同水深處也表現出不同的組合。棘刺蟲亞目和泡沫蟲類通常僅局限于分布在透光帶,而罩籠蟲類和褐囊蟲亞目則生活在海面下超過2000米深的地方。

放射蟲死亡后其硅質殼沉入海底后不易溶解,因而大量富集起來,堆積密度驚人到在火柴盒大小(大約2立方厘米)的沉積物中含有的個體數竟然超過12萬個。這些堆積在海底的放射蟲殼形成了著名的放射蟲軟泥,這種軟泥覆蓋了整個地球海底面積的3.4%。

放射蟲的生命歷史非常悠久,但是由于棘刺蟲亞目和褐囊蟲亞目的骨骼結合得很弱,很容易損壞,很難保存成化石,因而在地層中常見的放射蟲化石多屬于多囊蟲亞目。它們在寒武紀出現,到了泥盆紀后期和石炭紀達到繁盛。法國、英國、俄國的烏拉爾地區、北美洲和澳大利亞都盛產放射蟲化石。古生代時以泡沫蟲類的代表為多,例如在我國廣東省曲江縣的仁化地區二疊紀早期地層中發現的放射蟲巖中,化石就多屬于泡沫蟲類。

到了中生代,多囊蟲亞目中的兩類都有發現。三疊紀的放射蟲化石比較稀少,但是在我國珠穆朗瑪峰附近的三疊紀晚期地層的硅質巖中卻即發現了泡沫蟲類,也發現了罩籠蟲類。到了侏羅紀和白堊紀,放射蟲發展到了一個新的水平,殼形趨向與復雜化,出現了不少新的類型,分布在特提斯海及還太平洋地區。

新生代是放射蟲發展的頂級時期,尤其是在始新世和中新世,放射蟲的所有類群都出現了,并在世界各地廣泛分布,形成了許多有代表性的化石群。有些科學家對第三紀地層進行的分帶就是根據放射蟲化石進行的。

[下一頁]

|