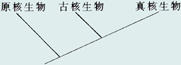

進一步研究發(fā)現(xiàn),古細菌的其它一系列分子生物學特性都與真核生物有不少相似之處;而真細菌卻在很多其它的分子生物學和細胞生物學性狀上與古細菌相差甚遠,它們擁有不少進化或是特化的性狀。因此,真核生物的祖先應(yīng)該是遠古的古核生物而不是原始的原核生物。 至于真核生物或是真核細胞的起源,則是由于某種原核生物在某種古核生物細胞內(nèi)形成了內(nèi)共生關(guān)系的結(jié)果。 由于迄今所知最古老的真核生物化石已有近21億年的歷史,許多科學家推測,最早的真核生物可能早在30億年前就出現(xiàn)了。真核細胞的直接祖先很可能是一種巨大的具有吞噬能力的古核生物,它們靠吞噬糖類并將其分解來獲得其生命活動所需的能量。當時的生態(tài)系統(tǒng)中存在著另一種需氧的真細菌,它們能夠更好地利用糖類,將其分解得更加徹底以產(chǎn)生更多的能量。在生命演化過程中,這種古核生物將這種原核生物作為食物吞噬進體內(nèi),但是卻沒有將其消化分解掉,而是與之建立起了一種互惠的共生關(guān)系:古核細胞為細胞內(nèi)的真細菌提供保護和較好的生存環(huán)境,并供給真細菌未完全分解的糖類,而真細菌由于可以輕易地得到這些營養(yǎng)物質(zhì),從而產(chǎn)生更多的能量,并可以供給宿主利用;因此,這種細胞內(nèi)共生關(guān)系對雙方都有益處,因此雙方在進化中就建立起了一種逐步固定的關(guān)系。在古核細胞內(nèi)共生的真細菌由于所處的環(huán)境與其獨立生存時不同,因此很多原來的結(jié)構(gòu)和功能變得不再必要而逐漸退化消失殆盡;結(jié)果,細胞內(nèi)共生的真細菌越來越特化,最終演化為古核細胞內(nèi)專門進行能量代謝的細胞器官——線粒體。同時,一方面原來的古核細胞的能量代謝越來越依賴于內(nèi)共生的真細菌的存在,另一方面為了避免自身的一些細胞內(nèi)結(jié)構(gòu)、尤其是遺傳物質(zhì)被侵入的真細菌“吃掉”,它們也產(chǎn)生了一系列應(yīng)激性的變化。首先是細胞膜大量內(nèi)陷形成了原始的內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜系統(tǒng),限制了線粒體前身真細菌的活動;而后,原始的內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜系統(tǒng)中的一部分進一步轉(zhuǎn)化,將細胞的遺傳物質(zhì)包在一起形成了細胞核,這一部分內(nèi)質(zhì)網(wǎng)就轉(zhuǎn)化成了核膜。從此,一種更加進步的生命型式誕生了,這就是真核細胞,也就是最初的真核原生生物。 細胞核的產(chǎn)生使真核細胞的細胞核和細胞質(zhì)相對分離,遺傳信息的轉(zhuǎn)錄與翻譯分別在核內(nèi)和細胞質(zhì)中進行,因此提供了一種有利于基因組向更加復(fù)雜化和多功能化發(fā)展的環(huán)境。 就在原始的真核細胞通過線粒體內(nèi)共生的方式從古核生物中起源的同時,一部分這樣的古核生物在吞噬線粒體前身真細菌的同時,還吞噬了某種原始的藍細菌。這些藍細菌也通過類似的內(nèi)共生過程成為這些古核生物細胞內(nèi)的一種細胞器,行使光和自養(yǎng)功能。這樣,吞噬了原始藍細菌的古核生物最終進化成最初的真核原生植物,而內(nèi)共生的藍細菌則演變成葉綠體。 從生態(tài)學的角度來看,線粒體和葉綠體的內(nèi)共生過程實際上都是某種真細菌在進化過程中將將原來在生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)的生態(tài)龕固定在了另外一些古核生物細胞內(nèi)部,將這種古核生物本身當作了一個專享的固定的生態(tài)龕,從而產(chǎn)生了一種結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜的新系統(tǒng),并且附加了新性質(zhì)——原來的古核生物和真細菌功能互補,不可分割,共同進化,最后成為一個統(tǒng)一的新型生命類群。本館館主龍子因此將真核細胞的起源的這種內(nèi)共生模式用生態(tài)學的觀點定義為“固龕整合效應(yīng)”。

|

|