地質學家是怎樣得出“彗星撞擊論”的?

地球環境的滄海桑田與科學理論的推陳出新

關于滄海桑田的解釋——漸變論與災變論

“滄海桑田”在中國是一個婦孺皆知的成語,用來形容事過境遷以及環境所發生的巨大變化。對許靖華這樣的現代地質學家而言,這個成語卻是對其所從事的學科之精髓的絕妙描繪。時光荏苒,地球業已經歷了45億年的悠悠歲月。在這漫長的時間里,海底上升為陸地、陸地隆起成山峰、山脈被夷為平地、平地又沉入海底。這樣的滄桑巨變不知經歷了多少次。

|

|

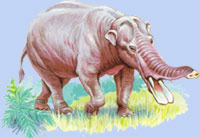

乳齒象 |

1948年,就在許靖華離開祖國到美國去攻讀地質學之時,他發現拉馬克的一段名言,使得他對中國的這一成語有了新的認識。這段名言是這樣的:“在我們居住的這個星球上,一切事物都在發生著不斷的和無法避免的變化。這些變化遵從自然界的基本法則,……這些變化都是在某一個時期完成的。而對自然界來說,時間不算什么,時間成了自然的一種法力無邊的手段,既可以完成微不足道的瑣事,也可以完成最偉大的功績。”

拉馬克寫下這段文字的時間是18世紀末葉。那時候,西方人的時間概念正相達爾文的物種起源理論一樣經歷著深刻的革命。人們從對地層和埋藏于其中的化石的研究中認識到了時間的深度和歷史的悠久,從而使科學開始從圣經啟示錄的桎梏中擺脫出來。

當時,基督教的教條對人的思想產生的巨大影響力是現代人難以想象的。那時的人們對宗教萬分虔誠;當然,也有人是出于對宗教迫害的恐懼。正是由于這種影響和虔誠,當時絕大多數人對《創世紀》中所描述的地球歷史深信不疑。歷史上曾經有近百年之久的時間里,基督教統治下的西方世界認為地球歷史是從公元前4004年10月26日上午九點開始的。一些自認為是亞當和夏娃的后代的教士苦心計算出,誕生了挪亞方舟的那場大洪水發生于公元前2349年11月18日。當時,拉馬克爵士雖然已經在植物學的研究方面碩果累累并因此而聞名于世,而且,1793年的法國國民大會還任命他為動物學、昆蟲學、蠕蟲動物和微體動物學教授,但是,對于大多數堅信地球歷史只有六千年的同代人來說,拉馬克關于時間“是一種法力無邊的手段”的說法簡直不可思議。

|

|

亞洲象 |

兩年后,一位醉心于巖石鑒定而無暇診病的蘇格蘭醫生赫頓在經過對愛丁堡附近巖石露頭的多年觀察之后發表了語驚四座的宏論,為拉馬克的思想提供了佐證。赫頓先生發現,古老巖石的侵蝕作用和新巖石的形成作用無休止的重復著,“既無始點,亦無終點”。“在向時間的深度凝視時”,大有頭暈目眩之感。

要領會地質時間確實不是那么容易。人們總是習慣于根據自己的經歷來估計時間的長短,許靖華教授自己在孩提時代就對“從前”一詞感到過一種朦朧的困惑。

許靖華的故鄉在揚州。300多年前,揚州人民曾經對入侵的清兵進行過殊死的抵抗,可是最終城池還是被攻陷了。破城的清兵進行了血腥的屠城,燒殺劫掠達10日之久,全城的居民幾乎無一幸免。

童年的許靖華上學的時候,在一次文藝活動中,學校的學生們表演了歷史上的這幕悲劇,許靖華和比他大兩歲的姐姐一起在臺下觀看。正當舞臺上出現“從前”的清兵占領淮陰城的場景時,許家的車夫卻忽然創進劇場來接他們姐弟倆回家。當時,許靖華父親正在淮陰城謀生,因而許靖華感到特別害怕。一到家,他就趕緊跑到母親身邊,雖然不敢流露出對父親可能被殺害的憂慮,可是非要央求母親代他給父親寫了短短的一封信:“親愛的爸爸:你好!闔家皆安。前幾天連日陰雨,房頂漏水。你遇見清兵了嗎?”

父親接到他的信后非常高興,可是怎么也搞不懂兒子信里提到的清兵是什么意思。原來,是許靖華自己把“從前”發生的清兵入侵的歷史事件稀里糊涂地與現在的時間弄混了。

而對于大多數18世紀的科學家來說,他們對地質時間的無知并不亞于童年時期的許靖華對歷史時間的困惑。當時的倫敦地質學會的創辦人兼首任理事長格林納在一次關于河流切割河谷的科學爭論中曾經暴跳如雷地說:“沒有一條河流能夠再使其河道加深1尺,時間再長也不能使自然創造奇跡。”這為老先生之所以如此固執,是因為他自己在泰晤士河畔生活了50多年,從未見過河道因為侵蝕作用而加深的現象。然而,那個時候的他還不懂得,人類的生命在地質歷史的長河中只不過是短暫的一瞬,漫長的地質時間是可以使自然創造奇跡的。

但是拉馬克卻認識到了地質時間的重要性。雖然那時他已經快50歲了,對動物學并不精通,對巖石學了解更少,但是對于他這樣一個長于自學、思維活躍的人來說,掌握一門新的學科或是熟悉地質學中的革命為時并不太晚。拉馬克研究了巴黎大學收集的介殼標本,發現化石標本與現代的瓣鰓動物之間存在差別,而且,這些差別是有規律的,可以根據它們與現代屬種的相似程度加以分類。根據這樣的分類,拉馬克排出了一個介殼動物的系列,并依據其相關性發現了它們之間的親緣關系。在此基礎上,拉馬克提出了物種演化的理論,即一個物種最終變成完全不同的另一個物種是絕對可能的。當然,這種變化是非常緩慢的。這就是進化論的前驅。

地質學家赫頓和生物學家拉馬克就這樣走到了一起,成為后來被稱為“漸變論”的科學哲學學派的奠基人。這一學派認為,從引起滄海桑田的地殼運動到使古代介殼演變為現代貝類的生物演化以至于包括全球規模的一切變化,都是至今仍在不知不覺進行著的作用所不斷累積的結果;這種漸變性是自然科學本質的核心。赫頓曾經說過:“如果今天自由下落的石塊明天會向上飛行,那么自然哲學也就終結了,我們的原理將會崩潰,就再也不能根據觀察來研究自然法則了。”

|

|

非洲象 |

所謂“自然法則”或者現代常說的“自然規律”,引導著自然界從古到今的改變。但是,居維葉卻從鑒定化石中悟出了不同的涵義。1795年,就在拉馬克被聘為動物學教授后的不久,赫頓的著作問世的同年,居維葉當選了法蘭西學院比較解剖學主任。一天,一位工人送來了一塊乳齒象化石,這塊化石是從環繞巴黎的塞納河流域的一個采石坑里采到的。居維葉一下子就發現,這種古老的乳齒象與現代的亞洲象和非洲象截然不同。一起發現的還有許多其它的大型哺乳動物化石,如貘、犀牛和河馬等等,這些動物在法國早已絕滅了,但是在非洲和亞洲的熱帶地區還有它們活著的近親。幾年后,在同一地區蒙馬特附近的一個石膏礦中,又一批哺乳動物化石被發掘出來,但是這一次產化石的地層層位與前次不同。將這些化石骨骼組合在一起之后,居維葉發現它們與現代生物的特征都不盡相同。由于石膏沉積層早與現代礫石層,因此那些早已滅絕的哺乳動物必定生活在更早的年代里。后來,居維葉又在巴黎盆地周圍更加古老的巖層中發現了奇形怪狀的恐龍化石。根據這些發現,居維葉確定巴黎盆地至少有4個不同時代的動物群,即恐龍動物群、滅絕的哺乳動物群、乳齒象動物群和現代陸生動物群。

居維葉是一個虔誠的基督教徒,對他來說要把這種古老生物的滅絕現象與教堂的教義結合起來真是比登天還難。他曾經研究過從埃及古墓中發現的植物標本和動物的木乃伊,而這些植物標本和木乃伊與現代生活的動植物沒有什么差別。根據基督教的傳統時間尺度,埃及是創世紀之后不久建立起來的一個國家。因此,居維葉認為,既然在《圣經》《出埃及記》以來的幾千年中生物面貌并沒有發生多大的變化,那么就沒有理由設想上帝創造的原始生物發生過大的變化。由次推論,巴黎盆地采集到的這些化石只能是生活在"創世紀"之前的生物,而且肯定是以為遭受了某種災變事件的破壞才發生了滅絕;而這種災變事件不受上帝創造生命以來的那些自然規律的控制。居維葉想象,這些革命性的變革是天翻地覆的,“破壞了自然作用的連續性和過程。沒有一種現代的自然力量能夠大到足以完成這些曠世功業。”居維葉的這種自然哲學在科學史上就被稱為災變論。

[上一頁][下一頁]

|