破壞了植被又遇燥熱的春季

對北京和華北地區造成重大影響的沙塵主要發源于內蒙古中西部和河北西北部,隨著冷空氣的移動路徑向東南擴散,沿途起沙,不斷增強。沙塵途經地帶,壤質和沙質土壤比例較高,共占93.52%,細顆粒級物質較多,易成為沙塵來源。該區域處于我國草原地帶,土地利用以牧草地和旱作耕地為主。由于土地退化,這些牧草地植被稀疏,沙化嚴重;旱作耕地中,由于土壤退化,水源短缺,表土裸露。該區域林地和灌木面積只占13.14%;草地面積占31.50%,其中退化草地面積比例大,占三分之二以上;沙地、鹽堿地、裸土等基本無植被覆蓋的土地占7.22%;旱地耕地比例為32.19%。觀測表明,產生沙塵的地表物質以粉塵為主,其顆粒直徑多在0.063-0.002毫米之間。今年影響華北地區的歷次沙塵天氣途經地帶的地表物質組成中含有豐富的粉塵物質,加之表土干燥疏松為沙塵天氣提供了物質基礎。這一事實與人們通常概念中沙塵物質主要來源于天然戈壁和沙漠完全不同。在沙塵發生區的范圍內,大面積土地存在不同程度的沙化,其中沙化發展區是強度供塵區。

左圖是沙化發展區, 由圖可見超負荷草場上的牛羊還在吃所剩無幾的草,大部分地面已經是裸露的沙地。

潛在沙化區和非沙化區含戈壁和天然沙漠,潛在沙化區和非沙化區是輕度供塵區,供塵能力較弱。

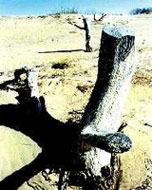

右圖表明林地已砍伐成枯枝殘柯,遠處草地失去建群種的保護,岌岌可危,構成潛在沙化區, 裸露的地面供應沙塵。

多個全球氣候模式以及區域模式的分析結果表明,未來幾十年內,在全球增暖的影響下,北半球中緯度內陸地區,降水量變化不大,但溫度顯著升高,地表蒸發加大,土壤變干。科學家們根據觀測資料的分析認為,近幾十年來,我國北方地區的氣候有明顯的干旱化趨勢,地表濕潤指數和土壤溫度明顯變小,這為沙塵暴的發生提供了氣候背景。在全球增暖和我國北方地表植被狀況沒有根本好轉的情況下,今后如果再逢反厄爾尼諾事件等引起的強冬季風年,像今年這樣甚至更嚴重的沙塵天氣仍是可能出現的。

[上一頁][下一頁]