四季常青的海南島

在祖國大陸南方的萬頃碧波中,坐落著我國的第二大島海南島。它與祖國大陸南端的雷州半島僅一水之隔,它們中間是約20公里寬的瓊州海峽。站在雷州半島南端眺望南方,可以清晰地看見海南島這塊碧玉一般的土地。 在祖國大陸南方的萬頃碧波中,坐落著我國的第二大島海南島。它與祖國大陸南端的雷州半島僅一水之隔,它們中間是約20公里寬的瓊州海峽。站在雷州半島南端眺望南方,可以清晰地看見海南島這塊碧玉一般的土地。

海南島的長軸為北東南西走向,長約300公里,短軸寬約180公里,表面形態如同雪梨一般,面積約34000平方公里,海岸線長1618公里。

早在2000多年前, 我國的西漢王朝就在海南島設置了郡縣,稱珠崖,開始治理這塊古老的土地。到了1000多年前的宋代開始叫海南,并且一直沿用至今。海南島1988年4月建省,簡稱為瓊,除本島和周圍島嶼外,還下轄南海中的西沙群島、中沙群島和南沙群島。 我國的西漢王朝就在海南島設置了郡縣,稱珠崖,開始治理這塊古老的土地。到了1000多年前的宋代開始叫海南,并且一直沿用至今。海南島1988年4月建省,簡稱為瓊,除本島和周圍島嶼外,還下轄南海中的西沙群島、中沙群島和南沙群島。

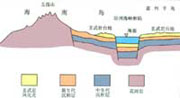

海南島是我國大陸島中的第二大島,與華南大陸有著不可分割的“母子關系”和相同的地質構造,是地殼上升后又發生斷陷形成的島嶼。

早古生代時(距今5.7億年前—4.4億年前),雷州半島與海南島地區是一個沉降帶。加里東造山運動使雷瓊地區上升 成陸,形成以北東方向為主的一系列斷裂褶皺帶,使早古生代沉積的地層發生了質變。到晚古生代(距今4.4億年前— 2.3億年前),海南島陸塊相對穩定。但印支運 成陸,形成以北東方向為主的一系列斷裂褶皺帶,使早古生代沉積的地層發生了質變。到晚古生代(距今4.4億年前— 2.3億年前),海南島陸塊相對穩定。但印支運 動又促使巖漿活動強烈,形成現在海南島廣泛分布的花崗巖體,構成了山地,也筑成了海南島的基礎。后來的燕山運動和喜馬拉雅運動又使這個花崗巖穹窿發生強烈的斷裂,形成幾條大的東西向斷裂帶,使斷裂以南大約三分之二的區域抬升,稱為海南構造隆起,且1億多年以來一直在上升;斷裂以北發生下陷,稱為雷瓊凹陷。然而, 動又促使巖漿活動強烈,形成現在海南島廣泛分布的花崗巖體,構成了山地,也筑成了海南島的基礎。后來的燕山運動和喜馬拉雅運動又使這個花崗巖穹窿發生強烈的斷裂,形成幾條大的東西向斷裂帶,使斷裂以南大約三分之二的區域抬升,稱為海南構造隆起,且1億多年以來一直在上升;斷裂以北發生下陷,稱為雷瓊凹陷。然而, 在第四紀以前(250萬年前),海南島和雷州半島還連在一起,在地質構造上屬華夏地塊的延伸部分。到了大約更新世(距今250萬年前—l.5萬年前)中期,由于火山活動,雷州半島和海南島之間發生了斷陷,變成了瓊州海峽,才使海南島與大陸分開。以后海平面多次升降又使海南島與大陸多次分離和相連,到第四紀冰期結束,海平面大幅度上升,才形成瓊州海峽和海南島現在的形態。 在第四紀以前(250萬年前),海南島和雷州半島還連在一起,在地質構造上屬華夏地塊的延伸部分。到了大約更新世(距今250萬年前—l.5萬年前)中期,由于火山活動,雷州半島和海南島之間發生了斷陷,變成了瓊州海峽,才使海南島與大陸分開。以后海平面多次升降又使海南島與大陸多次分離和相連,到第四紀冰期結束,海平面大幅度上升,才形成瓊州海峽和海南島現在的形態。

地質構造運動引起的海南構造隆起是海南島中部不斷抬升,逐漸形成了現在海南島的地貌特征;山地位于中央,丘陵、臺地、平原依次環繞四周。海南島平均海拔 20米。500米以上的山地占全島的25%,100米以上的平原、臺地占三分之二。

海南島地處北回歸線以南,為熱帶季風海洋氣候,終年高溫多雨,長夏無冬,年平均氣溫在22~27℃,熱帶資源極為豐富,被稱為我國熱帶資源的寶庫。這里熱帶作物,如橡膠、油棕、胡椒、香蕉、椰子等豐富多彩,四季常青。

(左圖)萬泉河發源于五指山林北村南嶺,在博鱉港入海,全長162公里,流域面積3683平方公里.照片為萬泉河下游河面。 (左圖)萬泉河發源于五指山林北村南嶺,在博鱉港入海,全長162公里,流域面積3683平方公里.照片為萬泉河下游河面。

(右圖)五指山是海南島的象征。它位于海南島中部偏東瓊中縣境內,是海南島最高的山峰,整個山體均由花崗巖構成。長期的強烈侵蝕,使得山體起伏呈鋸齒狀,形成五座山峰依次排列,如同五指,故此得名。五指山是海南島風景區,也是我國南部沿海的名山之一。 (右圖)五指山是海南島的象征。它位于海南島中部偏東瓊中縣境內,是海南島最高的山峰,整個山體均由花崗巖構成。長期的強烈侵蝕,使得山體起伏呈鋸齒狀,形成五座山峰依次排列,如同五指,故此得名。五指山是海南島風景區,也是我國南部沿海的名山之一。

關閉窗口

|