海洋合作時代的來臨

|

|

|

由庫托船長領導的法國科學考察船“阿爾賽恩”號(圖前)和“克里普素”號(圖后)歷時3年的考察,在巴布亞新幾內亞回合。 |

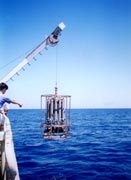

回收溫鹽深探測儀 |

20世紀50年代以后,由于海洋在戰略上和經濟上的重要意義日益為人們所認識,世界上相繼建立了不少與海洋有關的國際機構,如海洋研究科學委員會、聯合國教科文組織政府間海事委員會等。國際機構多次組織了規模宏大的國際海洋聯合考察,如1955年由美國、日本、原蘇聯、加拿大等國參加的“國際北太平洋合作調查”等。在1957--1958年國際地球物理年中,成功地進行了全球合作的海洋觀測調查。這項規模空前的海洋調查由17個國家的70多艘船只參加,重點觀測區是南極和北極地帶、赤道地區。之后,成立了世界海洋資料中心,使海洋研究進入了新的發展階段。 60年代,國際海洋聯合考察的次數越來越多,其中最主要的有:1960--1964年“國際印度洋調查”、1963--1965年國際赤道大西洋合作調查"、1965年夏季開始的"黑潮及鄰海區合作調查"、1968年開始的“深海鉆探計劃”等。在國際印度洋考察中,使用了精密回聲測聲儀、電導鹽度計等新型測量儀器和測定海洋生物生產力的新方法等,以劃時代的觀測精度,出色地完成了觀測任務。發現了一系列的新海山、南緯15°附近冷渦、群島上升流漁場等等。在黑潮合作調查中,由日本、美國、原蘇聯、中國、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞、新西蘭等國參加,發現了黑潮的起源及其分支、熱帶逆流,制成了用以水質化學分析的標準海水。

|

|

施放系流氣艇 |

|

|

環境研究的基線調查 |

197l-1981年進行的“國際海洋考察十年”計劃是整個70年代國際海洋聯合調查的主體,由美國、英國、法國、原蘇聯、日本、加拿大等30多個國家參加,整個計劃包括海洋環境調查、資源調查、地質學和物理學調查。與此同時,高速發展的現代科學技術,特別是計算機技術、深潛技術、聲學和光學技術,以及遙感技術在海洋研究中的應用,使人類認識海洋的能力空前提高,成為現代海洋科學發展的關鍵。目前,各種性能的調查船和衛星、飛機、海洋浮標、水下實驗室、潛水器等相結合,已經形成了從天空、海面到海底的立體海洋監測體系。

現代高新技術的應用已經使海洋儀器向著精確、靈敏、長期和高效的方向迅速發展。60年代初期,相當精密的溫鹽深度連續記錄儀已經廣為使用,后來,在此基礎上又發展為更精密的溫鹽密度儀和自由降落式溫鹽微結構儀,其深度分辨率分別可達到l米和l厘米量級。用聲學方法現已能測每秒毫米級的弱流,并能測量湍流的微結構。目前常用的海洋浮標,可以上測近海面大氣的風速、風向、氣溫、濕度和氣壓等氣象要素,下測各層海水的物理、化學等海洋要素,有的還可自動升降,作剖面觀測。所觀測到的信息可由其資料處理系統立即處理、存儲和傳遞。傳遞的方式或直接發向岸臺,或由衛星中繼。另外,在導航系統、海洋地質鉆探、深潛技術、浮游生物采集和海水分析技術方面,都有長足進步。因此,通過最近幾十年的調查研究,人們對海洋的認識也越來越全面而深入,對海洋資源的了解越來越深刻。

|

|

|

|

生物多樣性調查 |

|

多管海底地質取樣 |

[下一頁] |