������������

������������������ꖣ���x����������������壬ԭ���R�������С��������������������ʮ����������˹�m�̄�ʼ���º�Ĭ��������������游�����H��������˹�m��ʥ������ȥ��ʥ�����������˹�m�����T����������������^���ý���������������������������������ꅢ����܊�����������̫�O������ʷ�������Ђ����Q���͡������в�־����������S�|��ò���������q�C���������t��֔�ܡ��������������ꇶཨ�湦������������ܵ����˻ʵ۵���������馵����������������ȹٱO̫�O�����������꣨1404�꣩�n��������Ĵ�������������

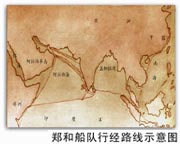

�����������꣨1405��������ʮ���գ����������z���ͳ�ʹ����������_�����������������Ļ�������ͳ�ʹ������ˆT�M�ɣ���Ҫ�ˆT��ˮ�������ٱ����������k���������������t�������g��27800���ˡ����ʹ�������������b�估Ҏģ���Ǯ��r����һ����������������^��Ĵ����Q�錚��������������L��ʮ���ɡ���ʮ���ɣ������L��ʮ���ɣ���ʮ���ɡ���Φʮ��������ʮ��������ʮ���������4810���1957��5�����Ͼ����P������������S�zַ�l�F���Ͷ�U�����F��ľ�Ƴ�������ȫ�L11.07�ס����y���@֧��ĸ߶ȑ���6.25����������������������������Сӛ�d�Č����C�����������ʹ���Ќ�����ʮ��������M�d�z�I�����������y��������~�F�����ƥ����Ľ��K̫�}�g��患��ŷQ���Ҹۣ����l�����������������V�|���_ռ�ǣ���Խ���в�����צ�ۣ��f�ۣ����K�T���D�u�|�ϲ��ۣ�����������K�T���D���_���R�����a�m����˹���m�����������ӡ�ȿ������أ��ȵء�����ǰ�����������_����Ҫ���|�ρ���Խ�������������կ����������e����ӡ�������¼��¡��R��������̩�������鼰�ρ���ӡ�ȵȇ��غ��^���ÿ��һ���������Ͷ����Ї�ʹ�ߵ����ݵ��Ϻ����M���L����������������C�n�\�_���_������������y�ȶYƷ�������͵Ĵ���������_����̩�������Ȟ��r�����Ⱥ��I�ߴ��n���Ҭ�Ә����L���p�p�ؓuҷ��������������������t�ij�ϼ�������͵�����Ĵ�ꠡ������������ֵĴؓ������������������a�^����Ⱥ�������������������ɮ�H������Ĥ���������Ⱥ�Ё����Ї�������������V�|���Ї����˹�ӭ���͵Ĺ��R�������عنTٛ�ͶYƷ������ �����������꣨1405��������ʮ���գ����������z���ͳ�ʹ����������_�����������������Ļ�������ͳ�ʹ������ˆT�M�ɣ���Ҫ�ˆT��ˮ�������ٱ����������k���������������t�������g��27800���ˡ����ʹ�������������b�估Ҏģ���Ǯ��r����һ����������������^��Ĵ����Q�錚��������������L��ʮ���ɡ���ʮ���ɣ������L��ʮ���ɣ���ʮ���ɡ���Φʮ��������ʮ��������ʮ���������4810���1957��5�����Ͼ����P������������S�zַ�l�F���Ͷ�U�����F��ľ�Ƴ�������ȫ�L11.07�ס����y���@֧��ĸ߶ȑ���6.25����������������������������Сӛ�d�Č����C�����������ʹ���Ќ�����ʮ��������M�d�z�I�����������y��������~�F�����ƥ����Ľ��K̫�}�g��患��ŷQ���Ҹۣ����l�����������������V�|���_ռ�ǣ���Խ���в�����צ�ۣ��f�ۣ����K�T���D�u�|�ϲ��ۣ�����������K�T���D���_���R�����a�m����˹���m�����������ӡ�ȿ������أ��ȵء�����ǰ�����������_����Ҫ���|�ρ���Խ�������������կ����������e����ӡ�������¼��¡��R��������̩�������鼰�ρ���ӡ�ȵȇ��غ��^���ÿ��һ���������Ͷ����Ї�ʹ�ߵ����ݵ��Ϻ����M���L����������������C�n�\�_���_������������y�ȶYƷ�������͵Ĵ���������_����̩�������Ȟ��r�����Ⱥ��I�ߴ��n���Ҭ�Ә����L���p�p�ؓuҷ��������������������t�ij�ϼ�������͵�����Ĵ�ꠡ������������ֵĴؓ������������������a�^����Ⱥ�������������������ɮ�H������Ĥ���������Ⱥ�Ё����Ї�������������V�|���Ї����˹�ӭ���͵Ĺ��R�������عنTٛ�ͶYƷ������

|

�������ʹ���е��a�m�r�������յĿƂ���ֻ��һ��С������������r�a�m�����������������@������������͵������a�m���������عنT������ɮ�H������ˣ������Ї����ˣ��ڴa�^�gӭ�Ї���꠵ĵ�����������͌��a�m�����M�в�ʩ��������±�ӛ�������Ќ�������֔�Խ��y���\������z��������t��ƿ������������T�����ʩ�����Գ乩�B���Ω�����b֮�������¸�500������������ԓ�����a�m�u����悰l�F��������F������˹���m�������^�С��������Ýh�������̩�נ��ļ���˹�����̡������H����˹�ɇ��Ѻý��������F��������������������͵����a�m���������������a�m�����M�в�ʩ��Ҋ�C�����͵ĵ��������ߴ��������h������������h���������ޖ|������;����Ҫ���Ҽ��^�НM�̼����צ�����ռ�������K�T���D��������������a�m����֦����������ʰ������������������������ϲ��������������R�����������ӿڣ���������m�������R�����������������Ӯ��ա�����Į˹�������ľƝ���{��ʲķ�u����������ȴ��������ɽ���R������Ⱥ�u��������O��������ľ�Ƕ�������Ħ�ӵ�ɳ����������֣�����၆���R�ֵϣ�����ʹ����������K�������ɳ��������������R��ȡ����͚v���D�U����28�꣨1450��1433���꺽�������е��_�|�ρ���������ρ�������������������������ޖ|�����ͼt���ذ�����ʮ�������Һ͵^�����͵����γ�ʹ��������������̣����ϼ������L��������̇��������نT��ӭ�e�ĶY�x��Ʒ,�T���R,�����L�L����Кgӭ�����ϰ��������c����һ��,����������܊ʿ�o�l��,�����m��ȥ���������m���ǰ�O��ȸ����w����,���а����^�������,�gӭ�Ĉ��潵�ض��֟�������������x��������t��,�����ݽ�,��ߵ�^�x�������S������e��ʢ�������������������

|

|

���ʹ�����ӡ���� |

�������ʹ�꠵��L���ځ��ޡ������غ����Үa���ˏV����Ӱ�����Ҳ�����@Щ���Ҍ������ď����������������뿴һ���Ї�������ҊһҊ�����档���r�������ࣨ������������͝M�̼ӵć����������^�҇��Ͼ�������������ʢ��Ӵ����������|�ǵ����և������D�H���ʱ��L���Ї�����������ڸ��ݲ����������������������ʮ���꣨1421�꣩�������ʮ������ʹ�����_�Ͼ��������͵��������������Ҫʹ�������o�ͺ���Į˹��ʮ����ʹ�����ظ��Եć��������

�������͵��ߴ�������r�������߀�صص���˹�mʥ�����ӳ�ʥ��������������ӏ����Ї��c������������غ�������ϵ�ͽ����������������S�����ҵ����dz������Ї��Ѻõ�ʹ������̫�O���͡�����һЩ������������غ�����߀�������S�����P���͵��z�E����ӡ����������צ�ۍu�����������к��������R��������̩���������R����������������˹���m�����Ƃ��µIJ����^��߀��������ͮ��꽨����ʯ���������

�������r���Ї����Ϻ�������������ͨ�������ĺ�·���֞�|���������������ߴγ�ʹ���������ߵ����������_�ć��Ҵ��������������������˂��Q���ĺ��О顰���������������������������ʵ����ε�̫�O����˷Q������̫�O�������������Z���D�顰����̫�O������ˡ�������������ʷ�����ַQ������̫�O������

������1405�굽1433��Ď�ʮ��������Ⱥ��ߴ��������L����30��������������ӏ����Ї������c����������Ѻ��Pϵ���@ʾ���Ї������촬�������ȷ���ĸ߳����g�������C���ڮ��r������Ї������纽���I�о����I�ȵ�λ���ͬ�rҲ��ӳ�ˮ��r�Ї�����һ���⽨��һ�y�ć��������ν����Ļ�����ȡ�õijɾ����

�������������������纽��ʷ�ϵĉ��e�������ˮ��r���纽���I����߷����

����һ퓣� ����һ퓣�

�� |