美國大湖為什么變酸了?

本世紀50年代中期美國科學家勒姆發現酸雨可導致湖泊和土壤酸化,即酸雨可形成災難,但是此成果未能為世人重視。

北歐國家為什么漁業減產?

50年代初,北歐國家瑞典和挪威漁業減產,原因不明;1959年挪威科學家才揭示元兇是酸雨。歐洲大陸工業排放大量酸性氣體,隨高空氣流飄到北歐,被雨雪沖刷,所形成酸雨使湖泊酸化,導致漁業減產。

歐洲大面積酸雨

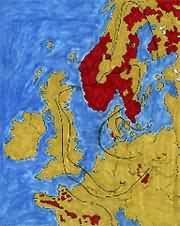

60年代,歐洲建立了歐洲大氣化學監測網,繼而發現pH值低于4.0

的酸雨地區,集中于地勢較低地區,如荷蘭,丹麥,比利時等。瑞典科學家奧登研究了歐洲的氣象和降水,湖水,土壤的化學變化,證實歐洲大陸存在大面積酸雨,是洲級區域環境問題。

跨國界的大氣污染

1972年,瑞典政府給聯合國人類環境會議提出報告《穿過國界的大氣污染:大氣和降水中硫的影響》,引起各國政府關注,1973至1975年歐洲經濟合作與發展組織開展了專項研究,證實酸雨地區幾乎覆蓋了整個西北歐。1974年和以后北美證實在美國東北部和與加拿大交界地區亦發現大面積酸雨區域,幾乎北美有三分之二陸地面積受到酸雨威脅,甚至在美國夏威夷群島的迎風一側,也出現酸雨。再后,東南亞日本、韓國等亦發現大面積酸雨。有位科學家到杳無人煙,且長年冰封雪蓋的格陵蘭島,給冰層打鉆,取出180年前的冰塊,與現在的酸度相比,酸度增長了99倍。至此世人公認酸雨是當前全球性重要區域環境污染問題之一。

1972年,瑞典政府給聯合國人類環境會議提出報告《穿過國界的大氣污染:大氣和降水中硫的影響》,引起各國政府關注,1973至1975年歐洲經濟合作與發展組織開展了專項研究,證實酸雨地區幾乎覆蓋了整個西北歐。1974年和以后北美證實在美國東北部和與加拿大交界地區亦發現大面積酸雨區域,幾乎北美有三分之二陸地面積受到酸雨威脅,甚至在美國夏威夷群島的迎風一側,也出現酸雨。再后,東南亞日本、韓國等亦發現大面積酸雨。有位科學家到杳無人煙,且長年冰封雪蓋的格陵蘭島,給冰層打鉆,取出180年前的冰塊,與現在的酸度相比,酸度增長了99倍。至此世人公認酸雨是當前全球性重要區域環境污染問題之一。

酸雨現象正在發展

1986年5月,在肯尼亞首都內羅畢召開的第三世界環境保護國際會議上,專家們認為,酸雨現象正在發展,它已成為嚴重威脅世界環境的十大問題之一。

南極和北極也有酸雨

地球的南極和北極,終年冰雪,罕見人至,但80年代,挪威科學家在北極圈內大面積地區都測到酸雨(酸雪)。哪兒來的?他們認為是前蘇聯南部工業區排放的大氣酸性物質,

隨氣流,幾千公里飄移到此地。后來在南極地區也有人曾收集到pH為5.5的酸性降水。這些酸性降水所含的酸性物質,可能來自更遠的距離。看來,酸雨不但沒有國界,

也沒有洲界。

中國南極長城站測到酸雨

1998年上半年, 中國南極長城站八次測得南極酸性降水,

其中一次pH值為5.46。有趣地是, 當刮偏南風或偏東風時,

南極大陸因為沒有人為排放, 大氣是新鮮的,

所以測得降水的都接近于中性;當刮西北風時,

來自南美洲和亞太地區的大氣污染物將吹到中國南極站所處的南極半島,

遇到降水, 形成酸雨。這說明: 南極也不是“凈土” 。

從酸雨到毒雪

酸雨給人類敲響了警鐘。90年代科學家又在冰雪世界的南極和北極收集到了含有有毒農藥成份的“毒雪”。“毒雪”形成與酸雨或酸雪形成過程極為相似。也是人類活動,使用人造的農藥到田間,殺蟲增產,但農藥卻進入了環境;也是通過大氣遠程傳輸;也是在高空中,污染物被雨雪沖刷;也是最終降落地面,危害人類。由“酸雨”,發展到“毒雪”,如此嚴重的環境惡化趨勢,能不令人類反省嗎?!