| 首頁 > 印刷博物館 > 源遠流長的印刷術 > 印刷術的發(fā)展和傳播 > 古代印刷的興盛時期--宋代 |

|

宋代的佛經印刷

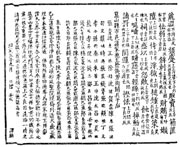

佛教僧侶對印刷術的發(fā)明、發(fā)展及推廣應用,都曾作出過巨大的貢獻。現存的最早的雕版印刷品,都是佛教的經書。例如,1966年發(fā)現于韓國的我國唐代武則天時期的雕版印刷經卷《無垢凈光大陀羅尼經》。據印刷史家考證,其印刷年代應為公元7O4一751年之間,為唐朝長安的印刷品。另一件實物,就是印刷于唐咸通九年(公元868年)的經卷《金剛經》。并有記載玄奘曾大量印刷佛像。在五代的印刷中,佛教印刷品也占很大的比例,最流行的是一種上圖下文的佛像單頁印刷品,如《毗沙門天王像》和《觀音菩薩像》。雖然我們還不能斷定印刷術是由佛教僧侶所發(fā)明,但有一點是可以肯定的,那就是印刷術發(fā)明后,佛教界是最早積極使用這一技術的。他們的出發(fā)點雖只是為了宣傳宗教,但客觀上起著促進印刷術發(fā)展和推廣的作用。 關于印刷佛教經典,影響最大的是太宗開寶四年(971年)至太平興國八年(983年)完成的《開寶藏》(圖)。由高品、張從信奉命在四川益州監(jiān)制完成。歷經十二年,刻成五千多卷,卷子裝幀,四百八十函,總計雕刻板片,十三萬塊。這項宏大的工程,在中國印刷史、出版史上具有十分重要的意義。《開寶藏》至今雖已沒有全本傳世,但仍有零卷流傳。

繼《開寶藏》刻印之后,宋代還有四次規(guī)模較大的官、私印經活動。它們是: 神宗元豐三年(1080年)至徽宗崇寧二年(1103年)于福州由東禪寺等覺院主持沖真等人發(fā)起募捐雕刻的《福州東禪寺大藏》,亦稱福藏、崇寧藏。全藏共六千四百三十四卷,四百七十九函。其后補刻一些入藏著述。有零卷流傳于世。如傳本華嚴經卷八十,題有"福州東禪寺等覺院主持慧空大師沖真于元豐三年庚申歲僅募眾緣,開大藏經板一副。祝今上皇帝圣壽無窮,國泰民安、法輪常轉"。所以崇寧藏又有《崇寧萬壽大藏》之稱。該經為折裝。由此開始了藏經刻印的經折裝幀形式。下圖是晉康石處道于崇寧元年刻印的佛藏“大陀羅尼經”。 徽宗政和二年(1112年)至南宋高宗紹興二十一年(1151年),福州由開元寺僧本悟等募捐、福州人蔡俊臣等組織刻經會,依東禪寺崇寧藏版的規(guī)模再次刻印。世稱毗盧藏,也稱開元寺版。 南宋理宗紹定年間(1228年),由當地官吏趙安國獨自出資刻成《大般若》等大部經典,于端平元年(1234年)由宋平江磧砂延安禪院刻印,世稱磧砂藏。刻至咸淳八年(1234年),以后因兵禍漸起而中止,入元后,繼續(xù)刻完。共六千三百六十二卷、五百九十一函。磧砂藏也有零卷流傳于世。 除了佛教印刷外,在宋代還刻印過幾部道教著作。最有名、規(guī)模最大的是刻印于宋徽宗政和年間的《萬壽道藏》,它是在福建刻印的,共有五百四一十函,五千四百八十一卷。

|