| 印刷博物館 > 源遠流長的印刷術 > 印刷術的起源 > 什么是印刷術 |

|

印刷術起源于中國關于印刷術發明的歷史功績,已經得到全世界的公認,但是在談到印刷術發明的歷史時,有很多問題是需要討論的。在西方的很多書籍中,往往把印刷術的歷史起點,定為谷騰堡的鉛活字印刷,這實際上割斷了在此之前八百多年的印刷歷史。我國的一些書籍中,在談到我國古代的四大發明時,把活字印刷、造紙、火藥和指南針并列在一起,這也是不符合實際的。因為活字版的發明,只是印刷術發明后的第二個里程碑,而忽視了我國的雕版印刷術。西方的歷史學家中,也不乏客觀、嚴謹的學者,他們都能以大量的資料,證實印刷術是中國古代偉大發明之一。

印刷術究竟是什么年代發明的?根據現有資料,已經無法確定。但它是由拓石和蓋印兩種方法逐步發展而合成的,是經過很長時間,積累了許多人的經驗而成的,是人類智慧的結晶。從現存最早文獻和最早的印刷實物來看,我國雕版印刷術是在公元7世紀出現的,即唐朝初期。首先我們先來了解一下拓石和蓋印。 早在公元前4世紀(戰國時代)時,已經有了印章。先秦及秦、漢的印章多用作封發物件,把印蓋于封泥之上,以防私拆,并作信驗。而官印又是權力的象征,當時都是刻成凹入的陰文,公元1世紀(兩漢時代)以后逐漸改刻成凸起的陽文,后簡牘改為紙張之后,封泥失去效用,印章改用朱色鈐蓋,陽文印章的流行更廣。印章創造了從反刻的文字取得正寫文字的方法,陽文印章的作用,就提供了一種從陽文反寫的文字取得正寫的文字的復制技術。 印章的面積本來很小,僅能容納姓名或官銜等幾個字。公元4世紀(東晉時代)時的道教徒,擴大了印章的面積,使之容納比較長的符咒,曾有刻過120個字的符咒,可見當時已經能用蓋印的方法復制一篇短文了。

在公元前7世紀,我國就有了石刻文字。為了免去從石刻上抄寫的勞動,至公元4世紀左右,就發明了以濕紙緊覆在石碑上,用墨打拓其文字或圖形的方法,叫做"拓石"。后來,又將刻在石碑上的文字,刻在木板上,再進行傳拓、所以開始在木板上雕刻文字是供傳拓用的。石刻文字是陰文正寫,這就提供了從陰文正寫取得正字的復制技術。

使用印章的方法是蓋印,是印章先蘸色,再印到紙上面,如使用的是陽文印章時,印在紙上是白底黑字,明顯易讀。拓石的方法是刷印,把柔軟的薄紙浸濕鋪在石碑上,輕輕敲使紙嵌入石碑刻字的凹陷部分,待紙完全干燥后,用刷子蘸墨均勻地刷在紙上,由于凹下的文字部分刷不到墨,仍為紙的白色,將紙揭下來后,就得到黑底白字的拓本。黑底白字不如白底黑字醒目。因此,如果將碑上的陰文正寫的字,仿照印章的辦法,換成陽文反寫的字,在版上刷墨再轉印到紙上,或者擴大印章的面積,成為一塊小木板,在版上刷墨鋪紙,仿照拓石方法來拓印,就能得到清楚的白底黑字了,這就是雕刻印刷。

雕刻印刷是我國的印刷術的最早形式,是印章蓋印和拓石兩種方法的結合和逐步演變,所以印章和拓石為印刷技術的發明準備了技術條件,是印刷術發明的先驅。

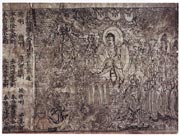

唐開元年間(公元713~714年)雕本《開元雜報》是世界最早的報紙。唐朝后期,印刷實物有明確日期保存下來的,是一卷《金剛經》,其末尾明確刻著"咸通九年四月十五日王價為二親敬造普施"字樣。咸通九年即公元868年,這是目前世界上最早的有明確日期的印刷實物。該實物原藏于甘肅敦煌千佛洞,1899年在洞中發現,現存英國倫敦大不列顛博物館。該書呈卷子形式,全卷長4877毫米,高244毫米,卷首的一幅扉畫是釋迦牟尼在祗樹給孤獨園的說法圖,其余是《金剛經》全文。該書雕刻非常精美,圖文渾樸穩重,刀法純熟,說明刊刻此書時技術已達到高度熟練的程度,書上墨色濃厚均勻,清晰明顯,也說明印刷術的高度發達,而且印刷術發明已久。

|