作者:吳怡菲

監制:中國科普博覽

??? 編者按:為揭開科技工作的神秘面紗,科普中國前沿科技項目推出“我和我的研究”系列文章,邀請科學家親自執筆,分享科研歷程,打造科學世界。讓我們跟隨站在科技最前沿的探索者們,開啟一段段充滿熱情、挑戰與驚喜的旅程。

?

2024年9月,在韓國釜山召開的第37屆國際地質大會上,位于我國內蒙古烏海市的“植物龐貝城——烏達二疊紀植被化石產地”成功入選第二批世界地質遺產地名錄。

“植物龐貝城”入選第二批世界地質遺產地名錄

(圖片來源:化石網)

在這一榮譽背后,是我們團隊——中國科學院南京地質古生物研究所王軍研究員團隊20多年來的默默付出。我們堅持用科學手段翻閱這本被印刻在巖層中的化石史書,小心翼翼地揭開了這座遠古森林的神秘面紗。

?

與“植物龐貝城”的初次相逢

1997年,王軍來到中國科學院南京地質古生物研究所,師從李星學院士開展博士后工作,研究目標為瓢葉目植物。不久后,南京地質古生物研究所研究員吳秀元贈送給王軍一小塊來自賀蘭山脈的瓢葉類植物礦化標本。不曾想,正是這枚化石的到來,讓王軍與“植物龐貝城”的緣分就此展開。

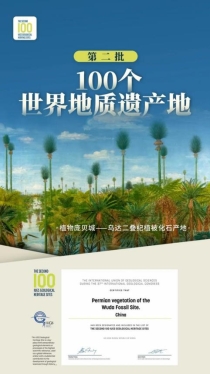

為了找到這塊球果化石的原產地,王軍曾多次前往賀蘭山脈地區開展野外考察工作,這一找就是六年。漫長的尋找旅程中,雖然始終都沒能找到那塊化石的原產地,但他卻在烏達煤田發現了一層灰白色的厚度較為均勻的植物化石層。在挖掘的過程中,王軍驀地看到了一棵棵樹樁直直地“站立”在地層中,他意識到,這可能是一片原位埋藏的史前森林!

直立的封印木樹樁

(圖片來源:研究團隊供圖)

王軍研究員在野外指導學生

(圖片來源:研究團隊供圖)

隨后,王軍立即采集巖石樣品帶回南京地質古生物研究所進行切片觀察,確定了該化石層巖性為火山凝灰巖,也就是說——由于一場規模較大的火山活動,這座史前森林被火山灰完完整整地原地掩埋,保存到了今天。

高精度的鋯石定年研究表明,火山噴發的時間距今約2.98億年,其持續時間可能長達數月,累積的火山灰厚度達1.5米,最終經過壓實形成了現在看到的約66公分厚的火山凝灰巖層。細膩的火山灰完美地保存了植物的形態,葉脈清晰可見,栩栩如生。

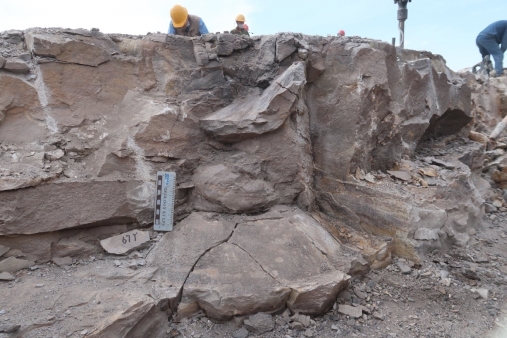

“植物龐貝城”代表植物類群

A. Pecopterislativenosa厚脈櫛羊齒;B. Paratingia wuhaia烏海擬齒葉;C. Taeniopteris sp.帶羊齒未定種;D. Sigillariostrobus sp.封印木穗未定種;E. Cordaites sp.科達未定種;F. Palaeostachya guanglongii光隆古蘆穗;G.Wudaeophyton wangii王氏烏達木;H. Chansitheca wudaensis烏達晉囊蕨;

(圖片來源:研究團隊供圖)

公元79年,維蘇威火山噴發導致位于意大利古羅馬的龐貝古城被火山灰完全覆蓋,城中的居民來不及逃亡被掩埋其中。這片化石森林的成因與龐貝古城十分相似,因此,王軍將其命名為“植物龐貝城”。

?

探索“植物龐貝城”,一波三折

眾所周知,煤是由植物經長時間的地質作用形成的,所以植物化石大多出現在煤層附近。“植物龐貝城”也不例外,它廣泛分布于烏海市烏達煤田的6號煤層和7號煤層之間。因此,一旦開展化石研究,化石層位下面的十幾層煤將暫時無法開采,會嚴重影響煤礦的挖掘進度。

當時,正值煤價高峰期,數以萬計的挖掘機夜以繼日地工作,礦區對我們團隊是極度排斥的,一度將我們視為盜采人員進行驅趕。經過協商,礦區同意讓挖掘機把保存了化石的巖層挖到一邊堆起來,王軍帶領團隊成員再加上十幾個民工在這些石頭堆上一敲就是幾個月,每天工作的時候,整個臉都會被煤灰蓋住,像是偽裝成煤礦工人的古生物學家。

王軍研究員野外工作照

(圖片來源:研究團隊供圖)

敲出來的化石會被我們全部帶回南京地質古生物研究所進行異地保護。但是,這種方法最大的弊端就是,化石在挖掘和運輸途中容易損壞,本來好好的一棵完整的樹被挖得七零八碎,最終帶回來的也很難拼回去。

后來,經過多方協調,我們爭取到了能在原地開展“樣方法”研究的機會。這種方法就是在化石層出露的平面上用滑石粉畫出1×1m的格子,利用電鎬等工具在原地逐步開采,并對每一個樣方格中產出的化石進行現場記錄,這種方法讓我們不僅得到了珍貴的植物化石,同時還獲得了詳細的群落生態數據。

2021年野外現場

(圖片來源:研究團隊供圖)

經過多年的化石采集工作,我們團隊積累了相當數量的材料,研究方向也開始變得多元化。目前,我們團隊的主要研究方向包括:對古植物進行整體重建(目前已累計發現五十多個種,其中有九個已完成整體重建);用樣方法統計不同區域內的物種豐富度及多樣性差異,探討其成因;討論古植物群落與古環境古氣候之間的關系等等。

?

“植物龐貝城”的研究價值重大

多年來,我們團隊致力于“植物龐貝城”各個方面的研究,其不管是對古生物學界還是對人類社會發展都有著重大意義。

對于古生物界而言,“植物龐貝城”極大推動了二疊紀古植物學的研究進程。在傳統的古植物學研究中,如果想要重建一個植物,需要找到多個連生證據來進行推導,例如,只有證明器官A與器官B相連,器官B又與器官C相連,才可以推導出器官A和器官C來自于同一種植物。當我們發現并探索了“植物龐貝城”,我們就擁有了更多直接保存下來的相對完整的植物體,不僅能夠提高植物整體重建的效率,而且更能保證其準確性。

在全世界范圍內,僅有德國、捷克、西班牙和美國有4個相似的化石產地,但均只能開展小規模發掘,研究程度較低。而當前“植物龐貝城”的研究則獲得了五項“世界之最”——分別是最大面積的遠古森林復原、最豐富的成煤植物群化石標本收藏、最古老的蘇鐵植物、最豐富的瓢葉目植物群落和最多的化石植物整體重建,這也正是“植物龐貝城”能夠成功入選第二批世界地質遺產地名錄的重要原因。

古生物學的研究往往采取將今論古,以古論今的方法。人類社會現在正面臨著全球氣候變暖、兩極冰蓋融化、海平面上升的問題,這與2.98億年前的“植物龐貝城”所處的古環境是極其相似的,并且是地史時期唯一可以與現在對比的一段時期。古植物學的研究可以窺探當時的氣候變化對古植物群落面貌造成了什么樣的影響,從而預測未來氣候變化對現生植被生長的影響(尤其是對農作物的影響),防患于未然。

?

“植物龐貝城”將為烏海經濟帶來二次生命

烏海又稱“烏金之海”,是一座因煤而生的城市,隨著時間一點點流逝,煤總有一天會被挖完,到那時又該怎么辦呢?

“植物龐貝城”入選了第二批世界地質遺產地名錄,其意義之重大可見一斑,如果以“植物龐貝城“為主題建造一個世界級地質公園,便能夠帶動烏海市的旅游業發展,促進當地經濟轉型,不再以采煤作為單一經濟來源。

其次,“植物龐貝城”產出的化石保存完整且精美,較大的化石加工后可以作擺件,較小的化石加工后可以作飾品,這些化石可以加快當地企業轉型,增加就業崗位,如:化石修復師、飾品設計師等職位,在一定程度上能夠緩解當地就業壓力。

總而言之,“植物龐貝城”的研究對人類社會而言,不論是可持續發展方面,還是經濟發展方面都有著重大意義,因此“植物龐貝城”的深入研究和保護仍然勢在必行!