作者:川陀太空(科普創作者)

監制:中國科普博覽

編者按:為拓展認知邊界,科普中國前沿科技項目推出“未知之境”系列文章,縱覽深空、深地、深海等領域突破極限的探索成果。讓我們一起走進科學發現之旅,認識令人驚嘆的世界。

?

據NASA消息,帕克太陽探測器近日以每小時69.2萬公里的速度穿過了太陽外層大氣,飛行高度僅距太陽表面380萬英里(610萬公里),這是人造物體第一次抵近如此靠近太陽的區域,而且比任何人造物體的移動速度都快。

根據NASA的數據,這個記錄的第二名是Helios 2太陽探測器,在1976年4月飛抵距太陽表面約4300萬公里的位置,可見帕克太陽探測器這次抵近太陽探測,比之前的探測器更加靠近太陽表面。

帕克太陽探測器的外形,頂端是一個隔熱防護罩

(圖片來源:NASA)

那么610萬公里是個什么概念呢?我們來看一組數字。與太陽自身參數對比,太陽的半徑大約為70萬公里,這意味著帕克太陽探測器已經抵達約8.7倍半徑處,這個位置處于太陽大氣層的最外層:日冕層,其厚度可達到數百萬公里以上。與太陽系行星對比,水星是距離太陽最近的行星,與太陽的距離約5800萬公里,610萬公里接近水星與太陽距離的十分之一。

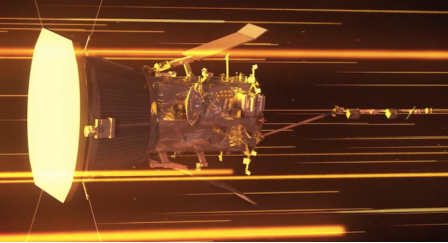

帕克太陽探測器進入日冕區域的想象圖

(圖片來源:NASA)

?

為什么要如此靠近太陽展開研究?

我們研究太陽,第一推動力是太陽是太陽系內唯一的恒星,如果沒有太陽,我們目前所知的生命形式就不可能存在于地球表面,人類文明也不可能出現。

同時,太陽的日常行為又直接影響著人類文明,任何一個微小的異動,都可能對地球上的生命構成影響。我們所熟知的恒星周圍的宜居帶(地球就位于太陽系的宜居帶范圍內),就由與恒星的距離、恒星類型等多個參數決定。即便是太陽光直射點在南北回歸線之間移動的微小變化,也能影響到地球上的四季更替,恒星對周圍行星的影響是顯而易見的。

太陽表面釋放的X級耀斑圖像,右側極為明亮的閃光點為耀斑釋放

(圖片來源:NASA)

我國國家空間天氣監測預警中心在2024年5月6日預報,太陽爆發了一次X4.5級強耀斑,會導致我們日常所依賴的導航系統、通信系統、供電設施、輸油管線、航天活動等受到不同程度的影響,日冕物質拋射到達地球附近時,甚至會形成地磁暴。

掌握太陽的行為規律,對于規避這些極端空間天氣事件有顯著的幫助,尤其是在軌道上工作和生活的航天員。從遠期看,人類進入行星際空間,比如從地球前往火星,也需要掌握太陽活動的動態,否則就可能危及航天員的生命安全。

從太陽本身所存在的諸多未解之謎角度看,科學家在近半個世紀對日冕離奇的高溫困惑不已,日冕區域距離太陽表面更遠,按理來說溫度應該更低。但事實卻并非如此,日冕溫度可高達上百萬攝氏度,比太陽表面的溫度都要高(太陽表面只有5500攝氏度),兩者形成了巨大的反差。當日冕爆發太陽耀斑時,會迸射出比正常情況更多的能量,最終與地球大氣層接觸,導致電網、衛星通信等受到極大影響。

這是在2017年8月日全食期間拍攝的日冕及其周圍延伸射流

(圖片來源:WIKI)

要想找到這些問題的答案,就需要探測器深入太陽日冕層附近,這樣才能探測到流經該區域的粒子情況、研究日冕區域的空間環境、以及發現是什么機制驅動了這些能量的流動等。為此,帕克探測器攜帶了法拉第杯,這是一種用于測量太陽風的離子和電子通量以及流動角度的傳感器,可以在真空中捕獲帶電粒子,結合其他設備可對這些粒子速度、密度和溫度進行測量,從而掌握日冕區的基本情況。

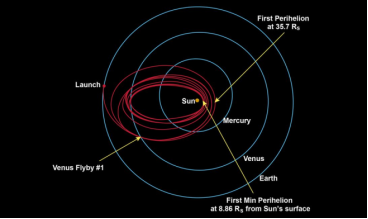

帕克探測器還攜帶有電場和磁場調查裝置、廣域成像儀等,在探測器抵近日冕時展開多種科學研究項目。為了抵近太陽日冕區域,帕克探測器使用的方法是多次利用金星的引力助推,在24次繞日軌道飛行中,逐漸縮小與太陽的距離,最終達到最靠近太陽表面的軌道位置。

帕克探測器利用金星引力加速實施繞日軌道飛行

(圖片來源:NASA)

?

何為日冕、太陽耀斑、太陽風暴和太陽風?

帕克探測器抵近距太陽表面610萬公里的位置,該區域屬于太陽的日冕層,是太陽最外層的大氣結構,是一片熾熱的充斥著等離子體的區域,圍繞著太陽并一直延伸到太陽表面上方數百萬公里的位置。在日全食期間,我們可以通過日冕儀觀測到,但日冕并非總是均勻分布在太陽表面,在太陽活動的平靜期,主要出現在太陽的赤道附近,在活躍期可出現在赤道和極區。

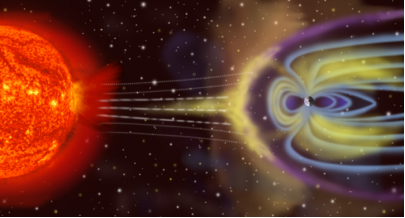

太陽耀斑與日冕息息相關,耀斑是太陽盤面或者邊緣觀測到的突發閃光現象,圍繞在太陽黑子附近的強磁場區域。當耀斑形成的時候,會釋放儲藏在日冕中的磁場能量,并且形成可攜帶大量微粒的太陽風,如果方向朝向地球,就會撞擊地球的電離層引發極光。耀斑分為A、B、C、M、X五個等級,X級最高,能量可相當于數十億顆以上的氫彈爆發所產生的能量。太陽風暴是以上這些事件的綜合,可指太陽耀斑爆發、日冕物質拋射事件等。

太陽風襲擊地球的想象圖

(圖片來源:WIKI)

可以看出,太陽的活動有著牽一發動全身的特點,日冕物質拋射通常與太陽耀斑等其他形式的太陽活動有關,更可能牽涉到太陽內部的能量傳遞,其中的聯系機制仍然需要進一步研究,這也是帕克探測器近距離靠近日冕層的原因之一。從探測器所執行的任務角度看,通過帕克探測器傳回的數據,科學家試圖確定日冕的加熱機制、加速太陽風能量流的來源、太陽風源區磁場的變化規律、日冕中觀測到的結構如何演變成太陽風、高能粒子如何在日冕與其他太陽大氣結構之間傳遞等問題。

?

探測器要做哪些防御措施才能靠近太陽?

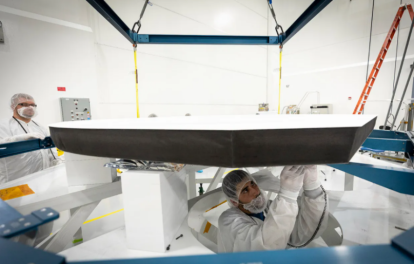

由于日冕溫度極高,探測器要穿過這片區域,首先要有足夠有效的熱防護措施。科學家通過研究發現,探測器穿過太陽周圍的日冕區域,隔熱罩表面溫度只會被加熱到大約1400攝氏度,為此科學家設計了一個11.43厘米厚度的碳復合材料防護罩安裝在探測器前端,最高可承受1650攝氏度的溫度,大部分儀器設備都躲藏在防護罩后面,避免被高溫影響。

科學家通過計算,躲藏在防護罩后方的環境溫度,只有大約30攝氏度,可以保護儀器設備不被日冕高溫影響。碳復合材料防護罩采用碳復合泡沫和碳板制造,并涂上白色陶瓷漆,盡可能反射更多的熱量。

帕克探測器的熱防護罩

(圖片來源:NASA)

這里可能有人會提出疑問,為什么日冕有上百萬攝氏度的高溫,但是探測器防護罩只需要承受約1400攝氏度即可,這豈不是有些矛盾嗎?

這里涉及到熱量和溫度的概念,在太空中,溫度可以達到數千攝氏度,但不會給物體提供大量的熱量,溫度是基于對粒子移動速度的測量,熱量則是對這些粒子傳輸總能量的測量。所以,高溫對應的是粒子可能有很快的移動速度,但如果粒子數量很少,就不會傳輸太多的能量,這會導致熱量不高。由于太空中大部分是真空,很少有粒子可以將能量傳遞給探測器的防護罩前端,當帕克探測器穿過有著上百萬攝氏度的日冕區域,雖然溫度極高,但粒子密度很低,科學家經過計算,隔熱罩前端只需要能承受約1400攝氏度即可。即便只需要承受約1400攝氏度即可,但對人造材料而言,這也是非常高的耐熱溫度,相比之下,火山噴發的熔巖溫度還略低一些。

帕克探測器穿過日冕區域的想象圖

(圖片來源:NASA)

為了能捕捉足夠多的太陽風粒子,收集粒子的法拉第杯可不能躲在隔熱罩后面,否則就無法收集到粒子。科學家采用鈦鋯鉬合金制造了法拉第杯,將可承受溫度進一步提升,使其能直接暴露在日冕區域的強輻射環境下。由此看出,探索外側空間的基礎之一就是材料學,當有了能抵御極端日冕區域環境的材料,我們就能進入到這個空間展開科研探索。這個路線同樣適用于太陽系內的其他天體,比如有著強輻射和極端寒冷環境的木衛二,以及大氣壓是地球近百倍的金星表面等等。

?

參考文獻:

1. 我們的太陽:事實

2. 前往太陽:帕克太陽探測器為何不會融化?

3. 深入探究:帕克太陽探測器

4. 帕克太陽探測器創歷史最近距離飛越太陽

5. 維基百科:耀斑

6. 關于太陽耀斑,你關心的問題一次說清楚